Harvey Sachs: Por qué Schoenberg

Comencemos con una anécdota personal sobre Schoenberg: durante los dos últimos años de la licenciatura en Historia del Arte que hice en la Universidad de Oviedo era obligatorio cursar dos asignaturas sobre historia de la música. Los alumnos de musicología, por su parte, tenían que entregarse también al estudio de las materias propias de la historia del arte. Gracias a esto, y al hecho de compartir en esos años algunas asignaturas optativas, conocí y me hice amigo de algunos futuros musicólogos. Así, recuerdo estar en la biblioteca preparando exámenes y encontrarme allí con uno de estos compañeros. Nos pusimos a hablar de la pereza de ponerse a estudiar y todas esas cosas propias de quienes quieren ser responsables pero a quienes, a su vez, les falta el sueño o les sobra el cansancio. O las dos cosas, claro. A propósito de esto, le dije: «Te puedes creer que últimamente me echo la siesta escuchando a Schoenberg. Concretamente su Pierrot Lunaire». Entonces, mirándome sorprendido y jocoso a partes iguales, me contestó con ímpetu: «¡Pero bueno! Eso es como decir “qué sueño tengo, voy a tumbarme en mi cama de pinchos”». La metáfora no solo me hizo gracia, sino que me pareció acertadísima por expresar mi aparente masoquismo, así como porque representaba lo espinosa y poco amable que resulta aún hoy la práctica totalidad del trabajo, fascinante por otro lado, del compositor vienés.

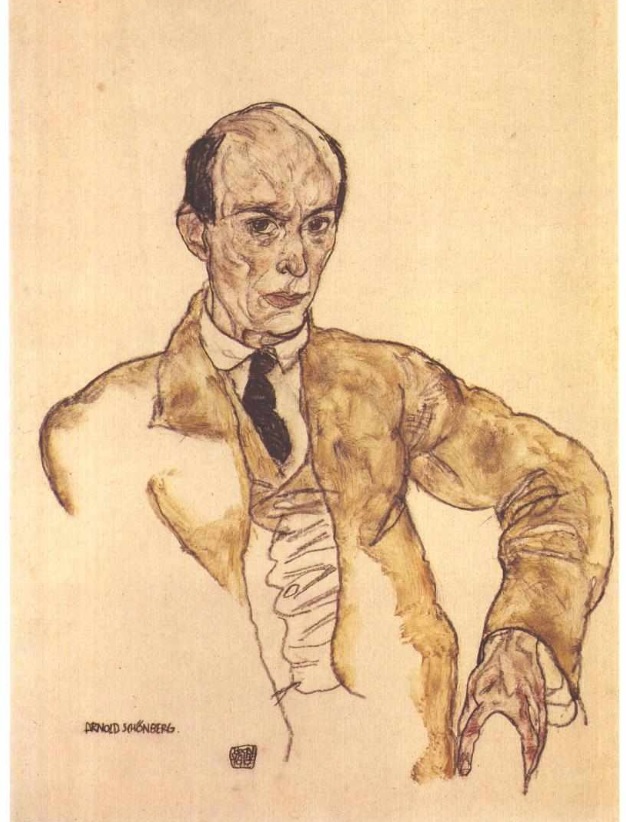

Por aquel entonces, aunque yo ya conocía con cierta precisión el conjunto y sentido de la música clásica hasta el siglo XIX y principios del XX, sí que no había tenido la oportunidad de profundizar en las formas musicales, digámoslo así, menos asequibles. En mi caso, descubrir la música de Schoenberg fue una experiencia que me dejó una profunda marca: por su extraña fuerza y poder de sugestión, porque me demostraba además que, como artista y creador, siempre se pueden abrir nuevos caminos y formas de expresión meritorias y no decididamente caprichosas. De hecho, el libro recién publicado de Harvey Sachs, Por qué Schoenberg (Taurus, 2024), con traducción de Mariano Peyrou, es un esfuerzo por demostrar que la propuesta musical del austríaco tiene valor en sí misma y dentro de la propia evolución de la música occidental. Aunque el autor no se declara en el prólogo ni pro-Schoenberg ni anti-Schoenberg, sí que afirma en el epílogo que haber estudiado sus composiciones, profundizando más en ellas a través de la lectura y análisis de las partituras, y de la escucha repetida de las distintas versiones grabadas a lo largo de la historia, todo ello le ha hecho acercarse más a Schoenberg que a aquellos que lo rechazan o, directamente, lo desprecian.

La materia de este libro no es, desde luego, el análisis árido y erudito de la obra de Schoenberg, sino la presentación de su vida en consonancia con su desarrollo compositivo; algo que Sachs, ya versado en estas cuestiones, consigue realizar con gran pericia. Podemos afirmar que el logro más importante de esta biografía está en conseguir humanizar a Schoenberg, esto es, en demostrar que había un hombre de carne y hueso detrás de todas esas notas estridentes y disonantes que parecen no invitar al público en general a interesarse ni por el autor ni por su música. Sachs supera este aparente abismo construyendo unos puentes sólidos, y lo hace de forma amena, sintética y también, por qué no decirlo, humilde. En lo tocante a su amenidad, los episodios que selecciona de su vida son lo suficientemente expresivos como para hacernos una imagen acertada de él; su capacidad de síntesis se muestra bien en los análisis que hace de las obras, que no son extensos pero sí esbozan marcadamente sus características formales y sus resultados. A todo esto se le unen las apreciaciones personales de Sachs, que no resulta sentencioso ni soberbio, sino que siempre recuerda que donde ofrece una opinión bien puede estar equivocado.

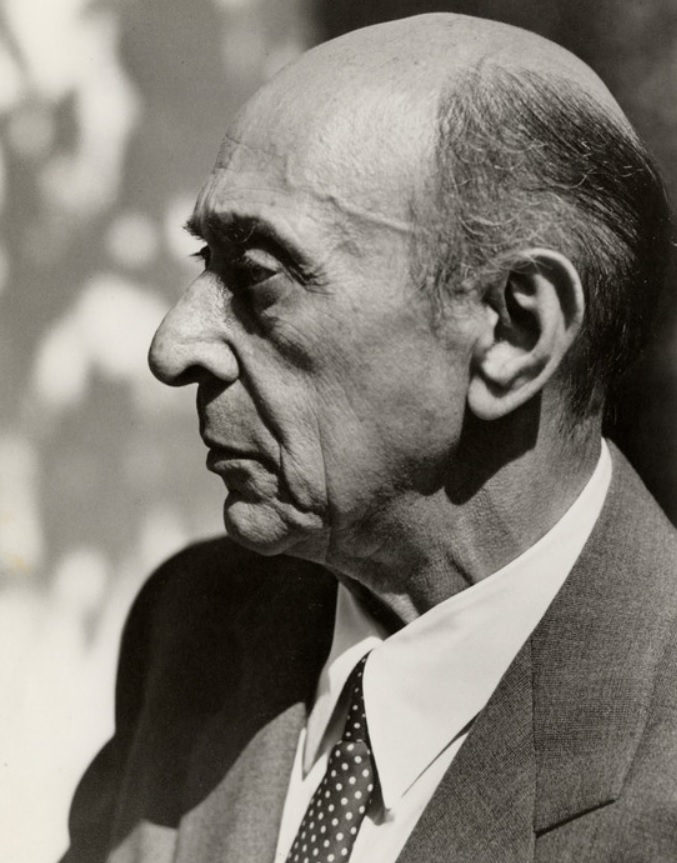

Pero ¿quién fue Schoenberg y por qué importa? Arnold Schoenberg, no sabemos si para su propia incomodidad vital, pues padeció de triscaidecafobia, tuvo la aparente desgracia de nacer el 13 de septiembre de 1874. A lo largo de su vida había sentido aversión por ese número y, por ello, en los momentos finales de su vida, estando ya enfermo y sin fuerzas, temía la llegada de una fecha concreta, el viernes 13 de julio de 1951. Pidió que se le consiguiese un médico para que pasase aquella noche con él. Su mujer le consiguió a un alemán que no tenía licencia para ejercer en los Estados Unidos, que era donde se encontraba el compositor a la sazón junto a su familia tras el exilio. Aunque ese día durmió, lo cierto es que durmió bastante inquieto, según recordaba su mujer Gertrud en una carta que le envió después a la hermana de Schoenberg. Gertrud miraba el reloj con impaciencia y a las 11:45 de la noche ya se consolaba pensado que, en quince minutos, lo peor habría quedado atrás. Fue entonces cuando bajó el médico a darle la noticia: Arnold Schoenberg había muerto a los setenta y seis años (recordemos además que 7 + 6 son 13, algo que había acentuado su miedo) en su casa de Los Ángeles. «Su cara estaba tan relajada y tranquila —escribe Gertrud— como si estuviese durmiendo. Sin convulsiones, sin estertores. Yo siempre había rezado para que el final fuese así. ¡No hay que sufrir!».

La vida de Schoenberg, por otro lado, estuvo marcada por algunos acontecimientos aparentemente contradictorios. Siendo de origen judío se convirtió al luteranismo en una ciudad como Viena, en la que predominaban los católicos, para volver a convertirse al judaísmo en París, en presencia del pintor Marc Chagall, en una época en la que Hitler ya había llegado al poder y el antisemitismo se había acrecentado sobremanera. Además, estaba esa extraña pulsión nacionalista y vanidosa, que le llevaría a afirmar, por ejemplo, que el hecho de atacarle a él, a su música, y mucho más en Alemania, suponía intentar acabar con la propia grandeza de la música alemana. Añadía: «Porque solo por medio de mí y de lo que he producido por mi cuenta, que no ha sido superado por ninguna nación, la hegemonía de la música alemana está garantizada al menos para esta generación». Es más, durante la primera Guerra Mundial también se mostró en exceso chovinista. En una carta a Alma Mahler decía: «Ahora vamos a someter a todos esos cursis y les enseñaremos a venerar el espíritu alemán y a adorar al Dios alemán», y lo hacía dirigiendo estas palabras, indirectamente, también contra Stravinski, Ravel e incluso Bizet, que ya llevaba muerto unas décadas. Más adelante se justificaría a sí mismo diciendo que estaba sumido en una especie de psicosis de guerra.

Resulta también provechoso observar cómo la literatura tuvo una gran influencia en su obra a la hora de ofrecerle temas, escenas y asuntos que musicalizar y adaptar. Desde Strindberg hasta Balzac, pasando por el Antiguo Testamento, Petrarca, Maeterlinck y otros poetas más o menos contemporáneos como Dehmel o Stefan George. Schoenberg acabó por relacionarse con las grandes figuras de la música de su época y contando con el entusiasta apoyo de compositores como Mahler o Richard Strauss. El primero de estos, aunque no comprendía bien lo que hacía Schoenberg, era capaz de reconocer su talento y le ayudó económicamente, pues, durante buena parte de su vida, el autor de Pierrot Lunaire o Erwartung pasó grandes dificultades materiales. Eso sí, como nos recuerda Sachs, un tanto sorprendido, Schoenberg, aunque no tuviese dinero, siempre se las arreglaba para ir de vacaciones de verano a «lugares encantadores». Y fue en una de estas vacaciones cuando descubrió que su primera mujer le era infiel con el joven pintor Richard Gerstl, miembro del círculo de seguidores del compositor, y quien acabaría suicidándose a los veinticinco años, desnudo frente al espejo, colgándose y apuñalándose a sí mismo.

En 1923, a los cuarenta y tres años, su mujer moría repentinamente debido a una enfermedad. A pesar de las tensiones conyugales derivadas de los escarceos amorosos de esta, Schoenberg sufrió profundamente la pérdida durante un año (fumaba sesenta cigarrillos, bebía tres litros de café y también consumía alcohol, codeína, etc.), hasta que se casó, en 1924, con la hija de veinticuatro años de uno de sus antiguos alumnos. Con ella tendría varios hijos y sería feliz hasta el día de su muerte. Ahora bien, con respecto a su obra nunca se acabarían las disputas y enfrentamientos, pues uno de los rasgos de Schoenberg, como bien recoge Sachs, era su tendencia o propensión al enfrentamiento, a sentirse ofendido y a atacar. Como escribió el joven Robert Craft en su diario, la humildad de Schoenberg era insondable, pero toda ella estaba «laminada por una soberbia de acero inoxidable». Tal era su soberbia que llegó a suavizar su alabanzas post mortem a Mahler cuando supo que este tenía ciertas reservas hacia su obra; aunque en algunos casos sus enfrentamientos no era necesariamente una cuestión de orgullo, sino que parecían inevitables, como fue el caso del que tuvo con Richard Strauss, quien había dicho, tras escuchar las Cinco piezas para orquesta, op. 16, que Schoenberg debería estar en un psiquiátrico. Lo cierto es que afirmaciones parecidas le llovieron al vienés en múltiples ocasiones. Así, en 1913, durante un concierto que fue un escándalo, un médico allí presente declaró que «muchos de los presentes empezaron a mostrar señales evidentes de ataque de neurosis».

Definitivamente, ningún amante de Schoenberg y de la música en general puede perderse esta aportación de Sachs. No es que descubra cosas nuevas sobre el compositor, sino que las organiza de una forma que resulta atractiva, equilibrada y coherente. En mi caso, y aludiendo a la anécdota con la que iniciaba esta reseña, solo puedo decir que no solo soy schoenberguista, sino además capaz de tener dulces sueños en sus camas de pinchos.

Por último, ya sabéis que si queréis más lecturas y recomendaciones podéis seguirme en la siguiente dirección de Twitter: @PRADA_VAZQ